-

スキル・セッションショートプログラム

「ファシリテーション」

本講座スキル・セッション担当の藤田将範氏(音楽座ミュージカルの俳優/プロデューサー)を講師に迎え、ミュージカルの手法を使って「場を創る」ことをテーマに、新しい時代の学びの場を共に模索する体感型の4時間半でした。

4種類のアイスブレイクを学び、オンライン講座で大反響だった自己紹介についてもトレーニングを行いました。声の出し方も、講師を務めた音楽座ミュージカルの俳優からマンツーマンで学ぶことができました。

正しい姿勢や美しい歩き方を教えてもらったり、今話題のインプロを体験したり、翌日から教育現場で役立つ内容でした。参加者全員でシーンを共に創りあげ、大団円を迎えました。

(2015年11月14日)

-

ナレッジ・セッションショートプログラム

「ルーブリック」

東京大学大学総合教育研究センターの栗田佳代子准教授と、河合塾開発研究職講師の成田秀夫氏が講師を務めました。

オリエンテーションではオンライン講座での内容を振り返るとともに、ルーブリック作りのポイントを押さえました。

ワークショップでは、初年次教育「ライティング科目」を例にとり、ルーブリックの作成をするプロセス全体を体験しました。

このプロセスで見えてきた課題や問題を整理することで、参加者が利用する際に留意するポイントを共有することができました。

(2015年11月1日)

投稿者: pebble

インタラクティブ・ティーチング修了生の方々に、受講時の学習のようすについて伺いました。

講座の成果

●オンライン講座

受講者の概要

2014年11月19日に開講した「インタラクティブ・ティーチング」講座は、2016年2月時点(第1期~第3期)で43の国と地域から、2万名を超える方々に受講登録いただきました。

年齢層も10代前半から80代までと幅広く、ご職業やご専門も大学院生や大学教員に限らず、初等中等教育の教師の方々や、民間企業で人材開発に携わっている方、医療や看護の分野で次世代の育成や教育を担っている方など、多岐にわたります。

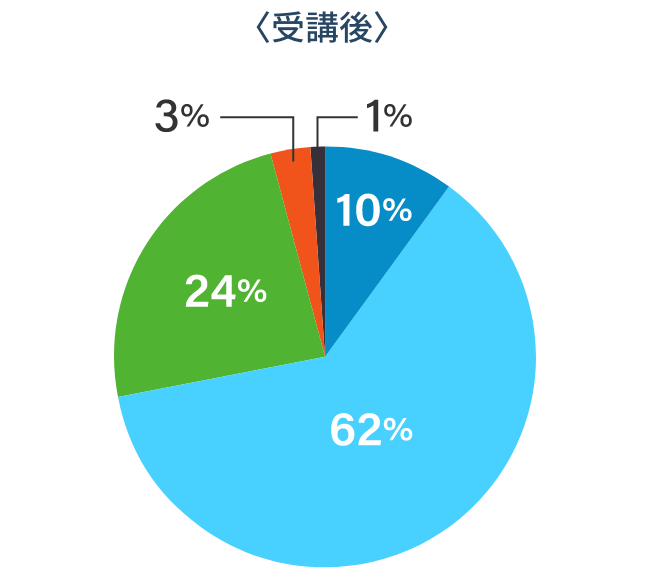

●受講者アンケートの結果

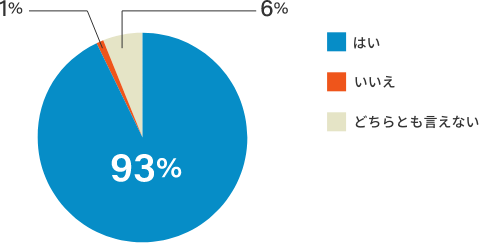

Q1

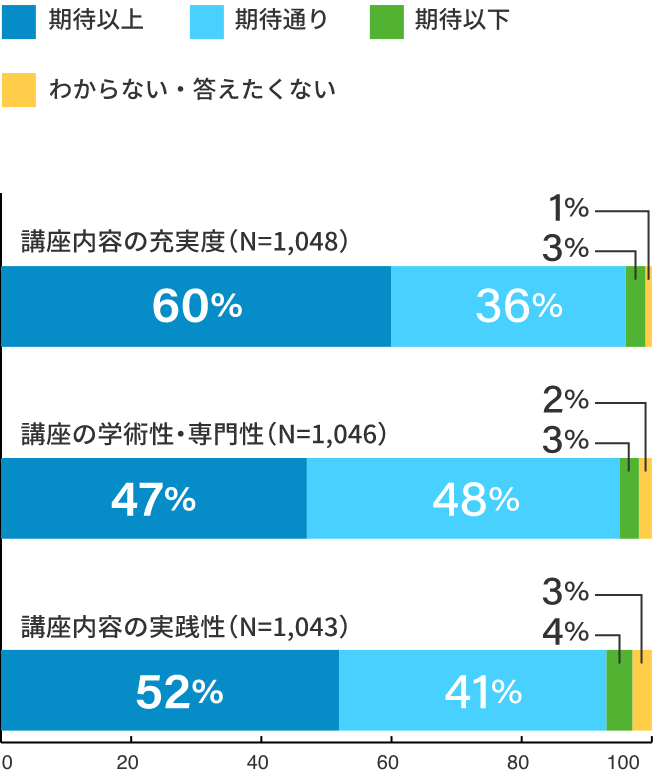

本講座の内容はあなたの受講目的や動機に適っていましたか?

(N=1,048)

受講目的や動機に適っていたと回答した受講者が9割以上を占めています。

※第1期および第2期における受講後アンケートの結果に基づいています。

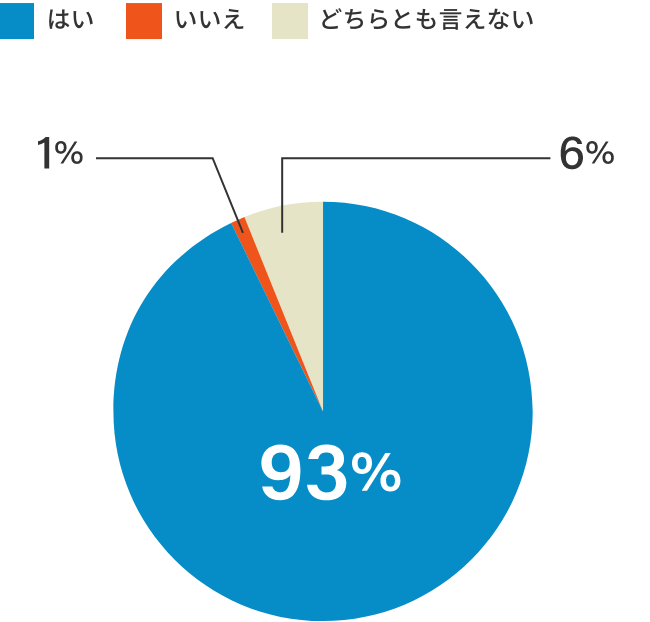

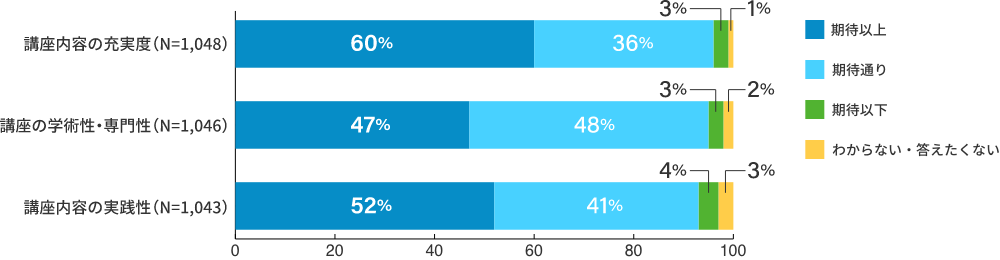

Q2

本講座の内容は、受講登録当初に

期待していた内容と比べて、

いかがでしたか?

本講座の内容の充実度、学術性・専門性、実践性のそれぞれにおいて「期待以上」あるいは「期待通り」の内容であると回答した受講者は9割以上を占めています。

※第1期および第2期における受講後アンケートの結果に基づいています。

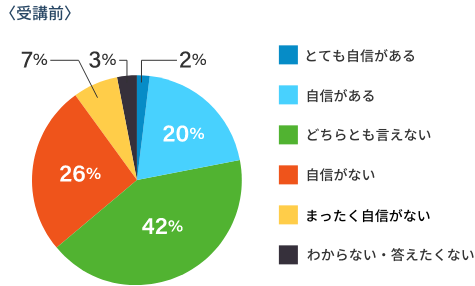

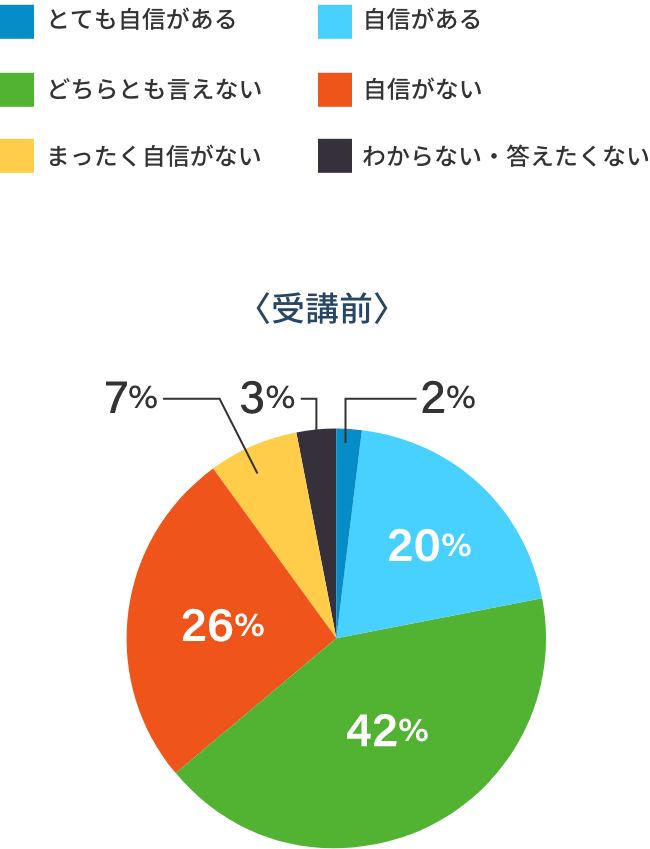

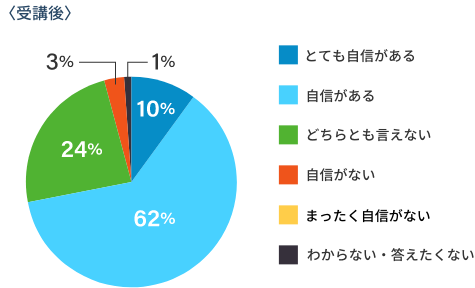

Q3

受講前と受講後の比較

(N=788)

双方向型の(インタラクティブな)教育を実践する自信があるかどうかについて、受講前と受講後を比較すると「とても⾃信がある」「⾃信がある」と答えた受講者の割合は3.3 倍に増加しました。

※第1期および第2期において、受講前と受講後アンケートの両方に回答した受講者に限って抽出したデータに基づいています。

受講生の学習スタイル(2015)

インタラクティブ・ティーチング修了生の方々に、受講時の学習のようすについて伺いました。

-

前川 修一 さん

(明光学園中・高等学校 教諭)

私の受講生活は波乱万丈でした。2学期は勤務校の予定もびっしり、とても続かないのではと不安でした。

第1週こそ余裕の満点でしたが、第2週から仕事に追われ始めてテストをすっぽかし、第3週は月曜日が締切と人に聞いて、朝からテストを解き始めたら終了時間の9:00がきました。第4週はボタンの押し間違いで1問目しか得点できず・・・。

しかしようやくここから火がつき、第5週から第8週までは満点。最終レポート①の1点減を除いては、レポート②および③は満点をいただき、総点77点で通過しました。 学びの渦に巻き込まれるコースデザインの素晴らしさに驚嘆しています!

私の課題はやはり、定着でした。ただ動画を見ただけではだめで、レポートを書くときに、既習事項を忘れていて痛感しました。 -

松村 佳世 さん

(大学職員)

私はスマホを持っていないので、仕事が終わってからや週末に自宅のパソコンを使って学習していました。忙しくてなかなか時間が取れないときは、2週間分を連休中に視聴することで、締め切りに追いつくことができました。

興味のあるところや分かりにくかったところは何度でも確認できるところがとても助かりました。ディスカッションボードで、同じ受講者の方と議論や質問ができることで興味が広がりました。

ちょうど大学の授業をお手伝いすることになり、アクティブラーニングについて勉強し始めたところだったので、話し方のコツや振り返りの重要さ、授業をいかにデザインするかなど、毎回の授業にそのまま生かせるヒントがたくさんあって、ワクワクしながら学ぶことができました。 -

小林 恭士 さん

(宮城教育大学 理科教育講座 准教授)

いつの時代も教師にとって変わらないもの。それは学生の成長を願うまなざし。そんなワクワクした瞬間に立ち会いたくて、私は「インタラクティブ・ ティーチング」を受講しました。デザインされた8週間のオンライン講義では、巻き戻し、一時停止など利用しながら「まるで自分も画面の中!」という感覚で受講することができました。

私たちの国、日本では「学びのあり方」がいま大きく変わろうとしています。「教師のあり方」にも変革が求められる中で、決して変わらない教師の姿、それは学び続ける教師像です。アクティブ・ラーニングの本質は、学び手が「学びの当事者」になって成長していくこと。そんなことを思いながら、私は教員養成の現場で「インタラクティブ・ティーチング」を実践しています。 -

樋口 隆史 さん

(大学図書館職員)

専門や職種に限らず、後進を育てることを避けては通れないため「教える」という仕事は必ずついて回ります。今日のビジネスの現場では、1人ですべての仕事を完遂する機会は減り、得意分野を持ち寄ってチームごと、あるいはプロジェクトごとに成果を出さなければならない機会が多くなっているのではないでしょうか。

本講座は「教えること」に携わるすべての方に向けたコンテンツとなっており、非常に理解しやすく、役立つ内容が満載です。講師と学生が「ともに学ぶ」ということを、オンライン講義のメリットを最大限に生かしながら可視化できる内容となっており、対話スキルの重要性のほか、多くの気付きや学びを与えてくれます。

今後、本講座で学んだ内容を「自身が経験してきたことをうまく相手に伝える」という場面などにおいて活用していきたいと考えています。

東京大学駒場のグローバルFD部門(GFD)では、GFDプログラムシリーズ「高等教育におけるダイバーシティ」の集大成として「アカデミーの多様性、公平性、包括性に関する学際的なラウンドテーブル」を、3月23日(水)夜に開催します。

詳しくはこちらをご覧ください。3月23日開催「グローバルFD主催イベント」の紹介

当センターのエルバス ガブリエル特任准教授の研究成果がこのほど、2つの学術誌に掲載されました。

1. Hervas, G. (2022). The International Popularisation of Lesson Study: Early Studies and their Relevance in Later Literature. Revista Panamericana de Pedagogía, 33, 38-54. https://doi.org/10.21555/rpp.v33i33.2397

本研究では、授業研究(Lesson Study)の国際化の起源を再検討している。1980年代から1990年代初頭にかけて既にその実践を国際的に記述し、これまで授業研究実践者や研究者から文献学的に注目されなかった文献について明らかにしている。

2. Hervas, G. & Medina, J. L. (2022). Higher Education Teachers’ Perception and Use of Content Representations in Lesson Study. International Journal for Lesson and Learning Studies, 11(1), 14-25. https://doi.org/10.1108/IJLLS-09-2021-0077

本研究では、高等教育の教員がどのように「CoRes」(Content Representations: 授業設計や教員の教育的知識の解明に役立つ手法)を使用しているか、授業研究(Lesson Study)の中でどのように統合されているかを検証している。これは、高等教育の教員養成におけるCoResと授業研究の統合に関する国際的な文献において初の研究である。

2022年2月18日(金)、Zoomによるオンライン開催で東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)第18期履修証授与式を行いました。

第18期は39名が修了し、本学大学総合教育研究センターの 浅見 泰司 センター長よりご祝辞をいただくとともに、履修証が授与されました。過去の修了者の方にもゲストスピーカーとしてご登壇いただき、修了生の様々な活動やアラムナイネットの紹介を行って頂きました。

東大FFPはこれまでに学内全研究科・計849名の修了者を輩出しております。

来期(第19期)の開講は2022年4月を予定しており、現在以下のページでエントリーを受付中です。

→ https://utokyofd.com/ffp/apply/

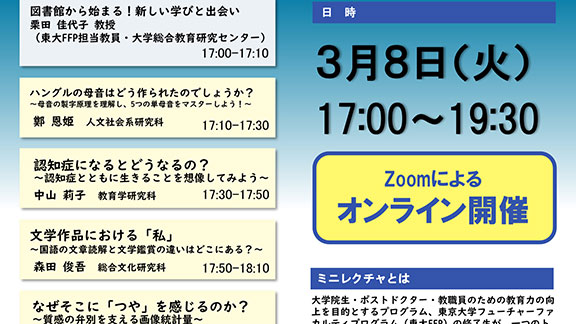

「教える」を学ぶ 東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)を修了した大学院生・教職員によるミニレクチャを、3月8日(火)17時から開催します。

詳しくは 第18回 東大院生・教職員によるミニレクチャプログラム をご覧ください。

シンク・ペア・シェア (Think-Pair-Share)

1.定義

「一人で考える:Think → 次にペアになって:Pair → 各々の考えたことを共有または議論して意見交換する:Share」

この流れで議論をスムーズに進め、能動的学習を促す手法です。

1981年にメリーランド大学のFrank Lymanによって最初に提案されました。

2.実施方法

❶学生へ課題を提示します。

❷各自が考える時間を設定(1〜2分間)、各々が考えます。

❸ペアを設定します。

❹各ペアに分かれ、自分が考えたことを相手と意見交換・共有しましょう。

(複数のペアをまとめたり、3人以上のグループで実施したりすることもあります)

❺ペアごとに発表しましょう(代表1人)。

❻全体で5〜15分程度かかります(参加者の総数次第です)。

(イメージ写真)

(イメージ写真)

3.特徴と注意すべき点

・大人数クラスでも実施可能です。

・他者とのコミュニケーションの練習になります。

・各種ワークの基本や準備ワークとして利用できます。

・課題や人数によっては雑談になりかねません。

→明確な課題設定と何をするかの指示、レベルの配慮が必要です。年号や名称など、知識の有無を問うのではない設問をしましょう!

4.事例

こちらをご覧ください → シンク・ペア・シェア(Think-Pair-Share)の事例

5.リンク・参考文献や書籍

こちらをご覧ください → シンク・ペア・シェア(Think-Pair-Share)に関する動画

2:ジグソー法 (Jigsaw Method)

ジグソー法 (Jigsaw Method)

1.定義

協調学習(*)の支援方法です。 *グループ活動を支援するための方法

ジグソーパズルのように各パーツを組み合わせると全体像や内容が理解できたり、多角的アプローチができたりします。課題の適切な準備が肝要です。

アメリカの社会心理学者であり、カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校の名誉教授でもあるエリオット・アロンソン(Elliot Aronson)が1970年代に提唱しました。

2.実施方法(ひとつの例で説明)

(1)英文の長文課題をA・B・Cのパートに分けます。

(←教材の準備と分割)

(2)学生を3グループ(このグループをエキスパートグループと呼びます)に分け、資料A・B・Cを配布します。

各グループのメンバーは協力して、英文を和訳しましょう。

(←教材の配布とグループワーク)

(3)A・B・Cを訳した各グループから一人ずつ出て、グループを再編成します。各パートを訳した学生が一人ずついる構成です。

(←グループの再構成)

(4)新グループ(ジグソーグループ)メンバーは自分が訳した部分を披露、英文和訳の全体をまとめましょう。

(←ジグソーグループでのワーク)

(5)ジグソーグループごとに、和訳を発表しましょう。

(6)全体で60分程度かかります(参加者の総数やグループ数にもよります)。

(イメージ写真)

(イメージ写真)

3.特徴と注意すべき点

・学習者一人ひとりに責任感を持たせることができます。

・コミュニケーションをトレーニングできます。

・意見が違うことを許容する姿勢を育めます。

・学びを深める課題を作成することが必要です。

・再構成のため、時間配分に注意しましょう。

・人数の割り振りがうまく行くよう、注意しましょう。

4.事例

こちらをご覧ください → ジグソー法の事例 – 東京大学ファカルティ・ディベロップメント | 東大FD |

5.リンク・参考文献や書籍

こちらをご覧ください → ジグソー法に関する動画